近日,西南交通大學生命科學與工程學院高峰教授團隊在復雜藥物的結構優化新策略研究中取得重要進展。相關研究成果以我校為第一單位,以“Late-stage modification of complex drug: base-controlled Pd-catalyzed regioselective synthesis and bioactivity of arylated Osimertinibs”為題,發表在Science子刊,國際綜合性期刊《Science Advances》(中科院一區Top期刊,Nature Index期刊,IF = 13.6)上,論文第一作者為高峰教授指導的碩士研究生馮瑞,通訊作者為生命科學與工程學院李曉歡副教授、張嵐副教授和高峰教授。

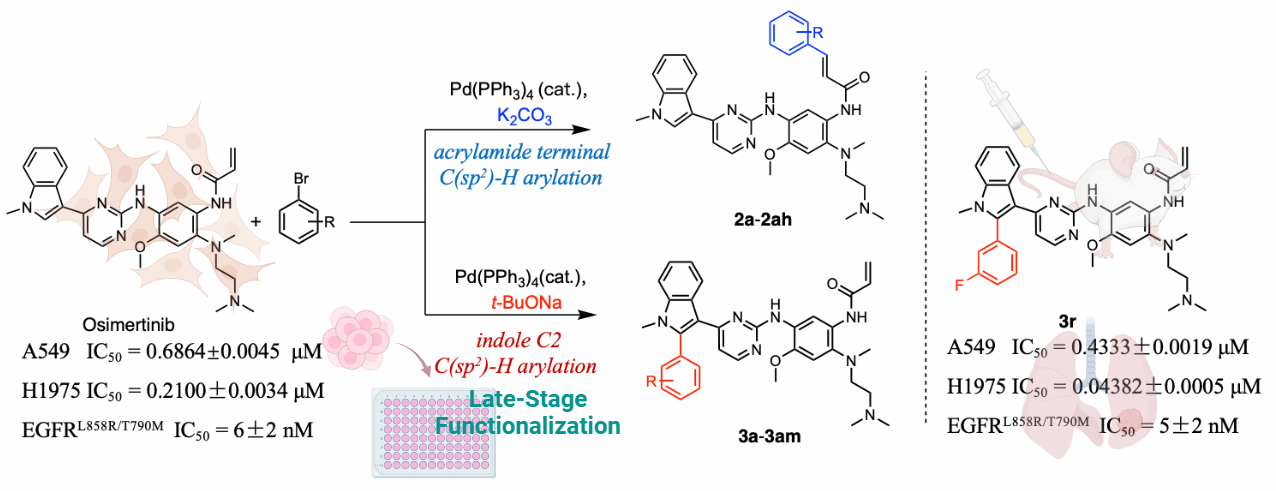

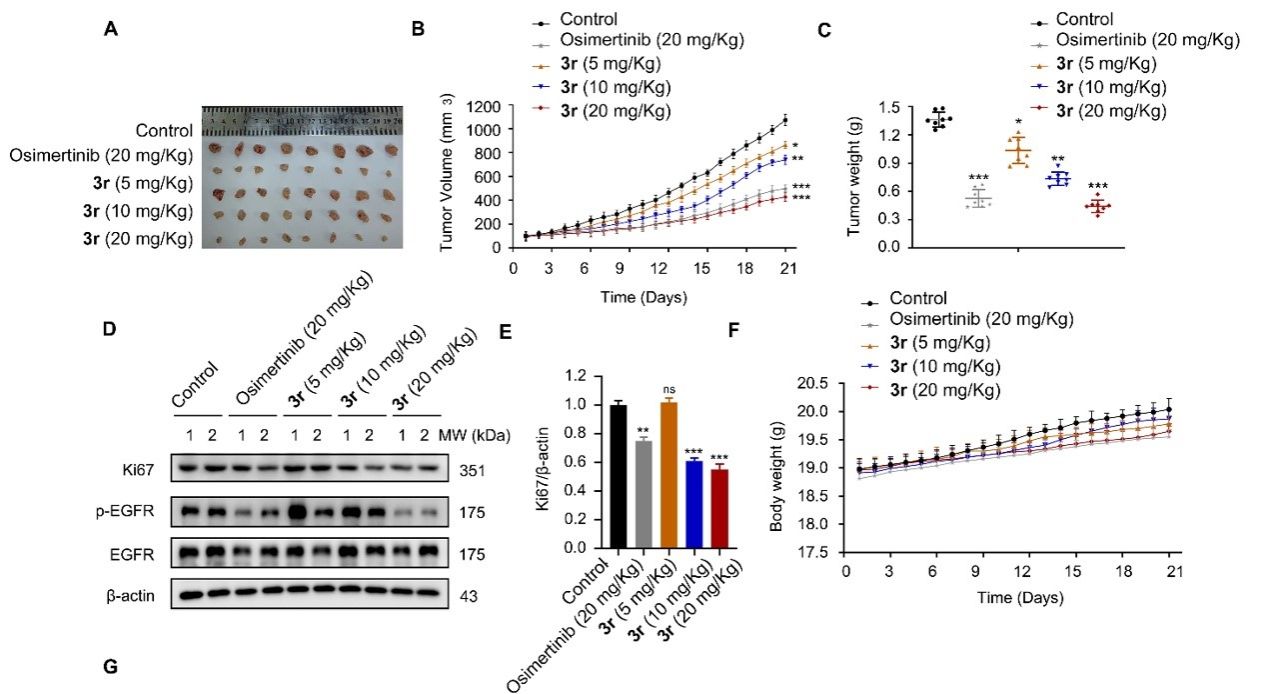

化學合成是藥物研發的限速步驟。在傳統的藥物化學研究中,藥物分子的結構修飾往往需要經數步反應“從頭合成”,步驟繁瑣,耗時長,花費高。近年提出的新概念“末期官能團化”(Late-Stage Functionalization, LSF),采用金屬催化C-H活化/光催化手段,直接對結構復雜的藥物或活性天然產物進行結構改造,只經一步反應即可獲得大量同系列衍生物,可快速高效為生物活性及構效關系研究提供化合物庫。然而,對于這些復雜分子而言,其結構里可能存在數個可C-H活化位點,導致反應選擇性差、無針對性。對此,高峰教授團隊針對治療非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)的臨床一線小分子藥物,第三代表皮生長因子受體酪氨酸激酶抑制劑(epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibiter, EGFR-TKI)奧希替尼(Osimertinib),開發了一種鈀催化下僅需改變堿即可實現Osimertinib復雜分子內區域選擇性直接芳基化的方法學,且將該方法用于Osimertinib的末期直接選擇性芳基化修飾,獲得大量衍生物,并在其中發現抗非小細胞肺癌活性優異的先導化合物(圖1)。

圖1.堿控制鈀催化區域選擇性合成奧希替尼芳基衍生物及其抗腫瘤活性

該工作使鈀催化堿控制的位點選擇性芳基化修飾在復雜藥物分子結構修飾中得以應用,不僅發現活性優異先導化合物,也為復雜藥物分子的結構修飾提供了“一底物多反應多產物”新策略,為藥物分子衍生物庫的快速構建提供新思路。

該研究得到了西南交通大學“醫工結合”重點項目的大力支持,以及國家自然科學基金項目資助。

生命科學與工程學院“天然產物成藥性研究”團隊,由高峰教授、張嵐副教授、李曉歡副教授和徐巾卜專職博士后,以及30余名碩博士研究生組成。團隊專注于抗腫瘤、抗病毒及抗老年癡呆天然藥物的發現、合成及藥理機制研究。團隊主持國家自然科學基金7項,在Science Advances, JACS,Angew.,Org. Lett., J. Med. Chem., Acta Pharm. Sin. B等國際重要期刊發表論文200多篇,包括ESI高被引論文2篇。獲教育部自然科學獎一等獎和四川省醫學科技獎一等獎。

原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adl0026

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn